専用席で個別指導、大学負担の海外語学研修に経済支援も

千葉大学 理学部・大学院理学研究院 教授

先進科学センター長

(写真:本人提供)

大学への「飛び入学」は、特定の分野で特に優れた資質を持つ高校生が、高校卒業を待たずに大学に入学できる制度だ。目的は早期に大学入学の機会を与え、その才能を伸ばすこと。千葉大学では1998年に全国に先駆けて工学部で導入され、現在は理学部、工学部、情報・データサイエンス学部、園芸学部、文学部で、飛び入学制度「先進科学プログラム」の選抜が行われている。プログラムの特色を先進科学センター長の松浦彰教授はこう語る。

「未来の社会課題を解決する人材育成のため、特定の能力のある高校生を選抜し、大学の学習・研究環境での少人数教育を特色としています。飛び入学の学生には1年次から専用の学生室と机を設けており、教授と異次元の距離感で議論を重ねることができます。担任教員やカウンセラーとの個別面談で早期入学への不安解消を支援したり、入学金免除・独自の奨学金制度といった経済支援もあります」

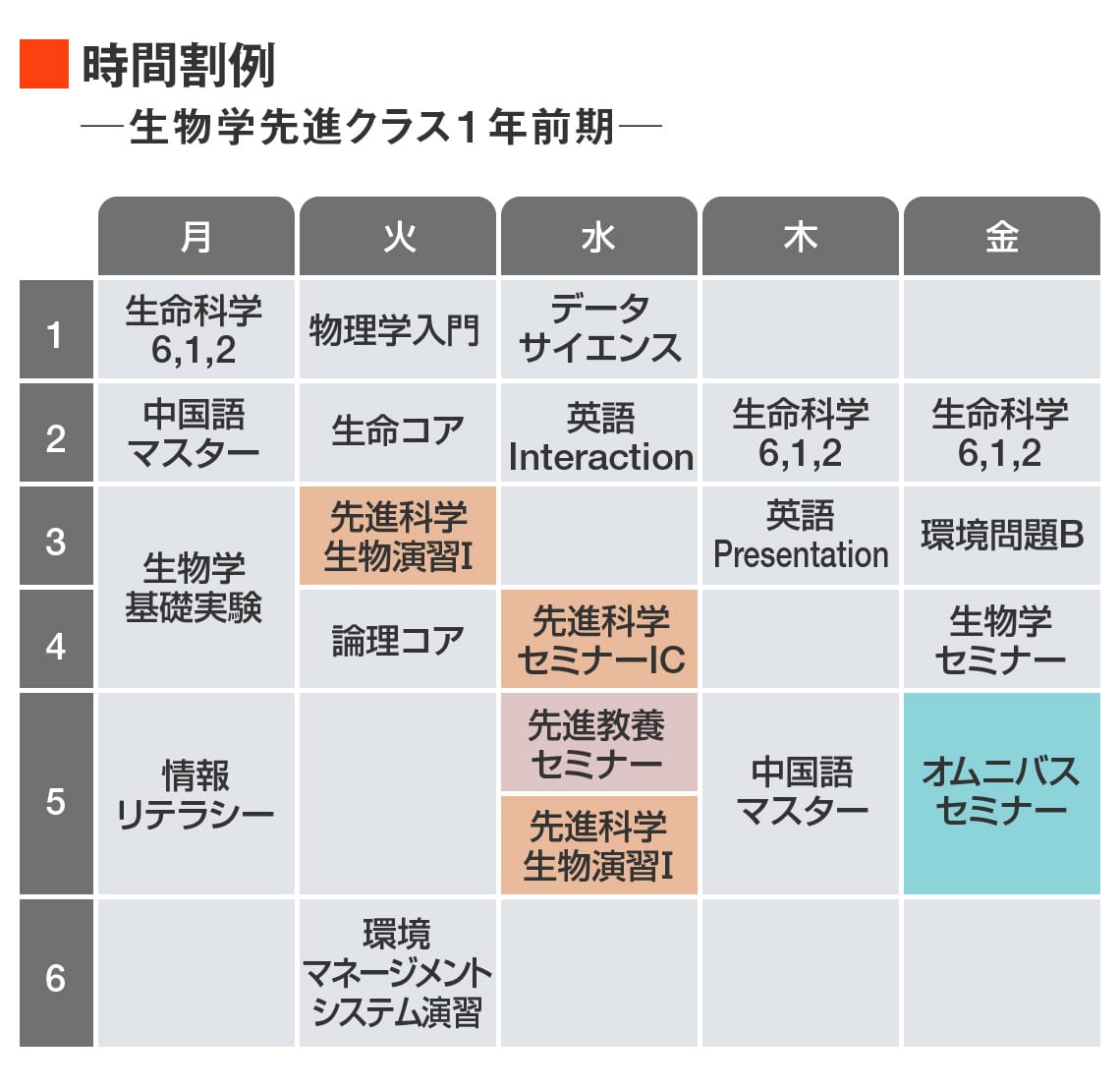

千葉大学の飛び入学の学生は、各学部・学科のカリキュラムに並行して、研究の土台となる基礎知識や技術を身につける「先進科学セミナー」を受講する。新入生に合わせて毎年内容が組み直される少人数授業だ。また、第一線で活躍する研究者と交流できる「オムニバスセミナー」や、世界で活躍するために必須の英語力アップのサポートとして海外語学研修も受けられる。費用は大学が負担する。研究室には通常より1年早い3年次から所属できるが、3年次以降は研究目的の海外留学が可能で、期間も柔軟に組み立てられるという。

出所:松浦氏の講演資料を基に東洋経済作成

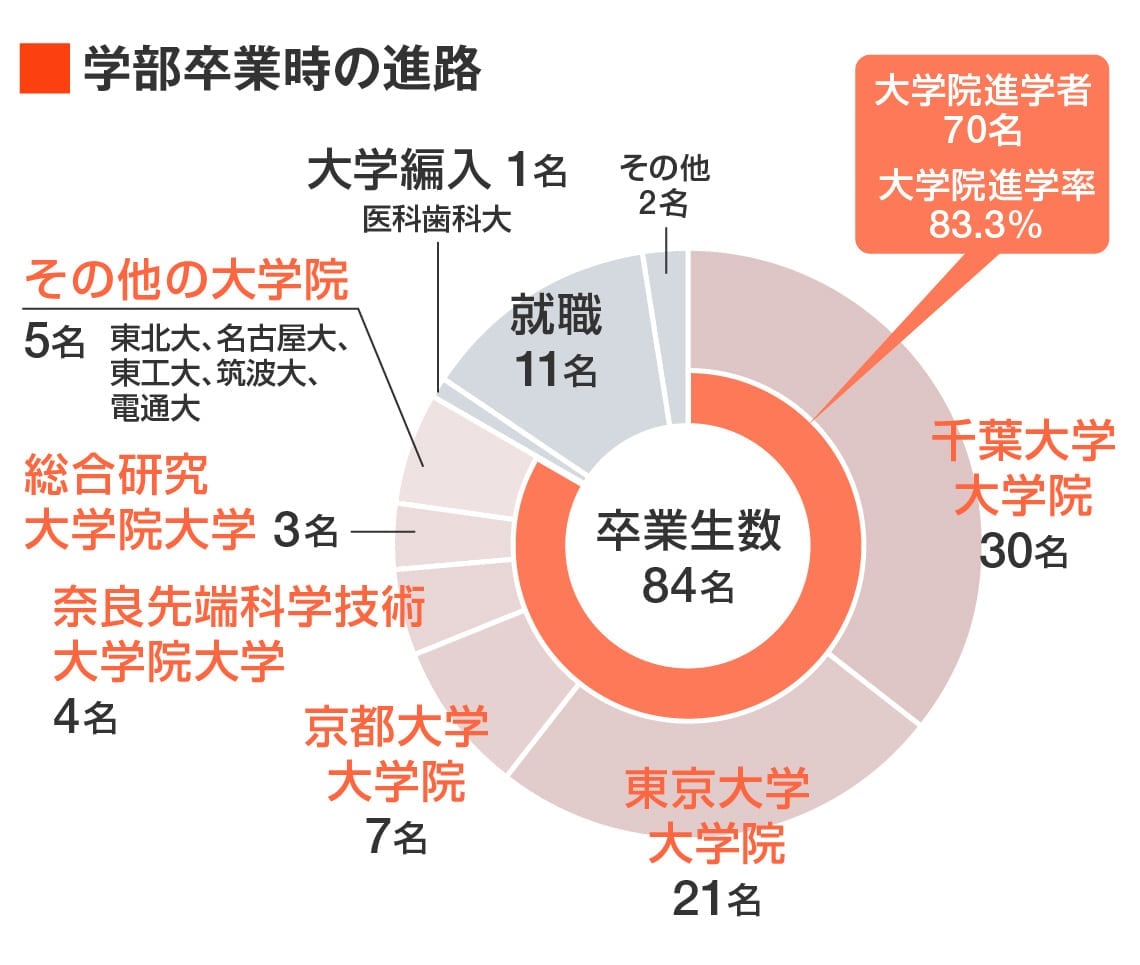

大学院進学率83.3%、進路は研究員から起業家まで多様

千葉大学 先進科学センター 教授

(写真:本人提供)

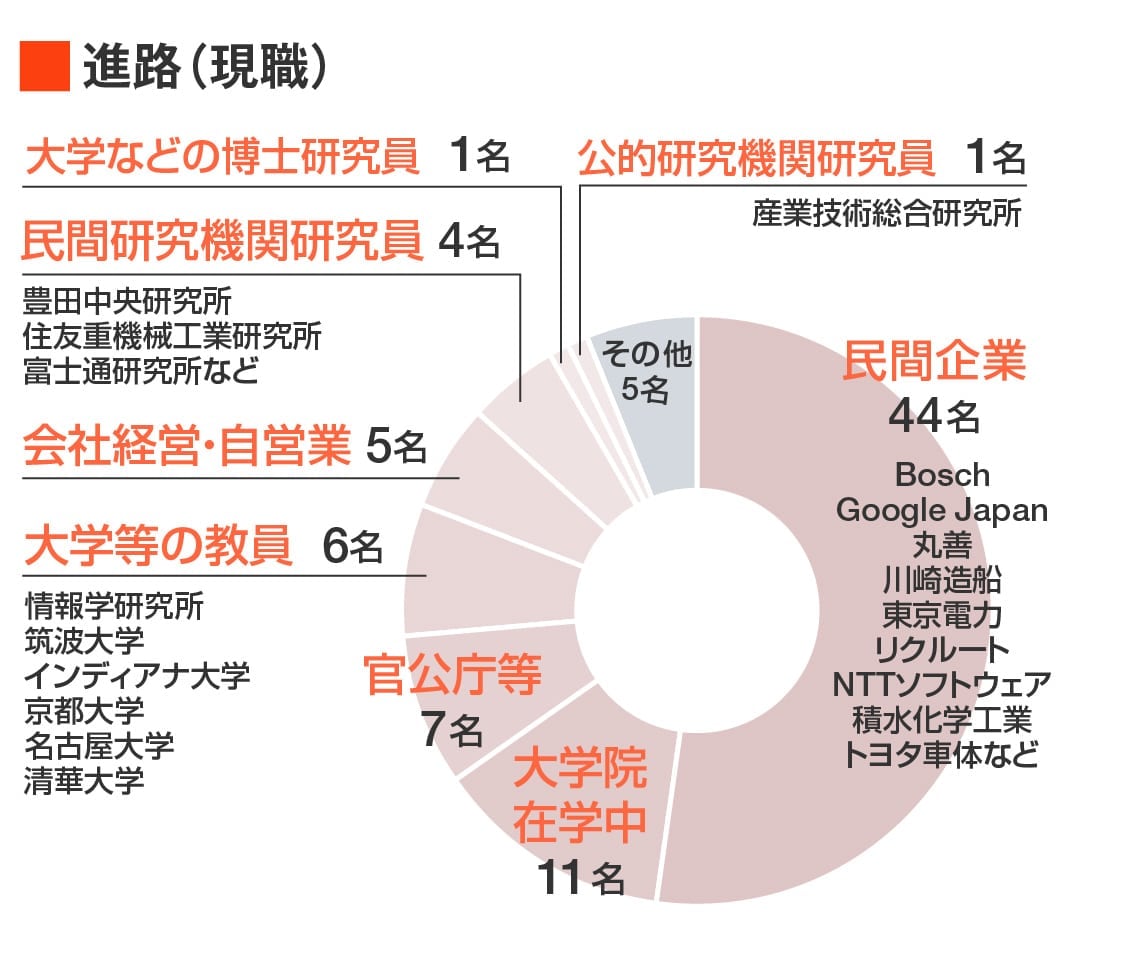

2023年3月までの卒業生は84人。うち大学院進学率は83.3%で、博士号取得者が21名、大学等の教員が6名だ。公的機関や民間企業で研究職に就く卒業生も多いが、中には工学系から医学部学士入学、ベンチャービジネスで起業といったケースもある。同センター専任の石井久夫教授は、飛び入学生の進路や適性について次のように述べる。

「『先進科学プログラム』はもともと、研究者の卵を見いだして手厚く育てるシステムですが、最終的には各学生がハッピーになるキャリアパスを共に考える姿勢を大事にしています。飛び入学の学生のタイプはさまざまです。『高校3年生の1年間をつまらない受験勉強に費やしたくない』という動機を持つ生徒がいたことは印象的でした。しかし、『超スーパーエリートコース』というイメージではありません。全方位的に勉強ができるタイプも、特定の教科以外に興味が持てないタイプもいますし、温和な学生もいれば、生意気で尖った学生もいます(笑)」

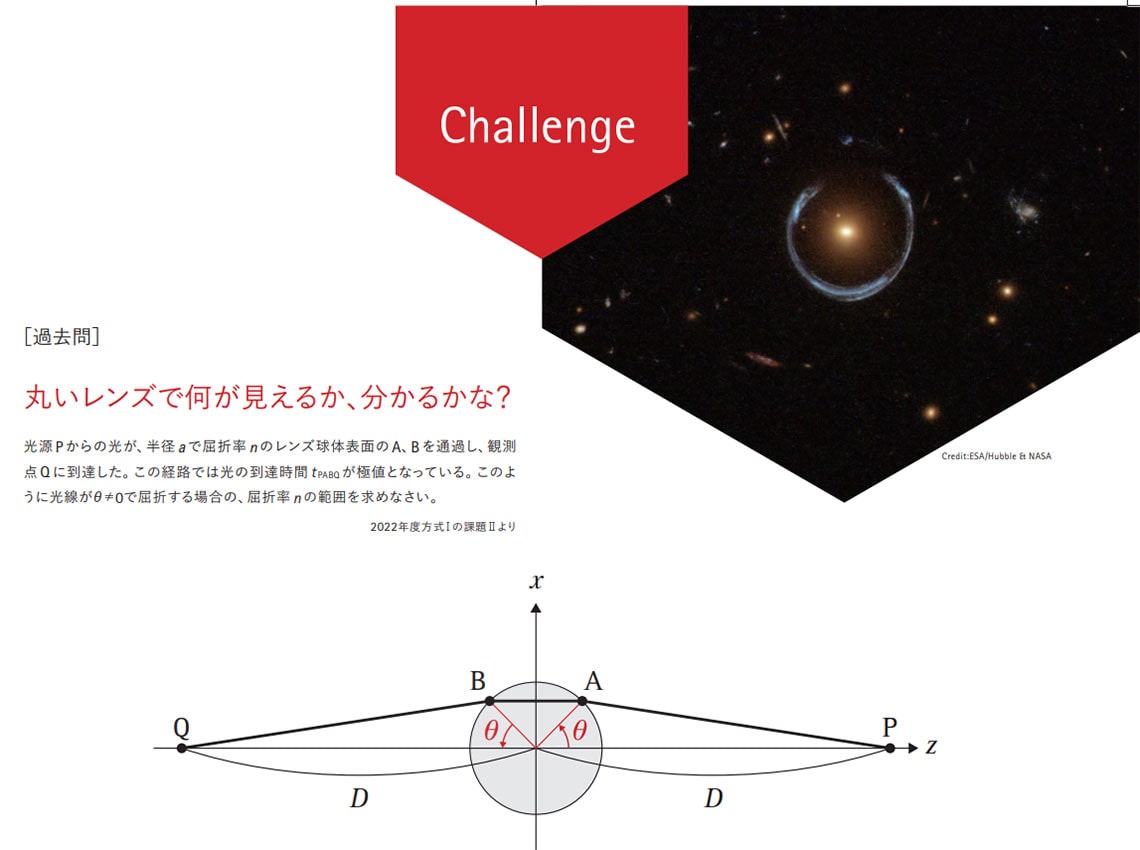

現在の受験では測りきれない才能の受け皿であることは、選抜方式からも伺える。物理や工学で行われる論述試験「方式Ⅰ」では、教科書や参考書を参照しつつ、5時間かけて答案を作成する。大学生レベルの問題を何段階かに分けてアプローチさせ、トライした途中式や端に残されたメモなども採点の参考となる。教授が何カ月もかけて作成する問題は、「この現象はこんなロジックで説明できるのか」という発見につながり、受験生が「解いてよかった」と思えるものだという。

資料:石井氏提供

「現代の受験勉強へのアンチテーゼではないですが、『教科書を覚える』という能力が必ずしも研究者に有用というわけではありません。教科書はすでに先人が作ってくれたものであって、私たちは将来教科書に載る現象を新たに発見しなければなりません。教科書にないことや抜けていることを埋めるのが研究者です」(石井氏)

特定の分野に優れた学生は、現在の大学受験では学びたい学部に入れないかもしれない。松浦教授は「飛び入学のルートは今後も残さなければいけないし、高校側にも理解が広まってほしい」と語るが、難しい側面もある。

とくに進学校において、進学実績はどうしても学校としての評価に直結する。例えば、「あと1年勉強すれば東京大学に行ける」生徒に、高校側から千葉大学の飛び入学を勧めるかどうかはグレーゾーンだ。実際、「高校への出張授業で生徒は飛び入学に食いついてくるが、先生は苦い顔をしている」こともあるようだ。千葉大学では、先進科学プログラムにとどまらず広く高大連携の支援にも注力しているが、高校の制度改革にも期待している。高校の早期卒業に関しては中教審などでも議論されてきたが、実現は難しいのが現状だという。

「飛び入学」が国内に10大学しかない背景

実際、飛び入学の制度を実施しているのは千葉大学を含めて国内で10大学とわずかだ。このほか、過去にもう2つの大学が導入したのちに募集を停止している。文科省の調べでは、2023年度5月現在の飛び入学での累計入学者総数は152名とごく少数で、うち約7割を千葉大学が占める。

理由の1つに、大学側の受け入れ体制が整わないという点がある。「とくに優れた才能」を伸ばすには、単に1年早く入学させるだけではなく、個別化したプログラムや指導が必要だ。千葉大学の先進科学プログラムが、当時「特別な教育」として満を持して創設されたこともあり、他大学にとって「ハードルを上げすぎてしまったかもしれない」(松浦氏)というのも正直なところだ。

そもそも飛び入学制度の創設を示した1997年の中教審答申において、 同制度は「例外措置」であり、

▽いわゆる「受験エリート」が有名大学を受ける機会を拡大することに利用されないこと

▽大学側が優秀な学生の「青田買い」として利用するためのものであってはならないこと

と釘を刺している。進路変更などで万が一大学を中退した場合、最終学歴が「中卒」となってしまう問題も長らく放置されていた。この点は2022年度以降、審査により高校卒業資格を与えられるように変更されている。

とはいえ現在の日本は、入学や修学の年齢制限を緩和する「早修」に慎重だ。「特定の分野に特異な才能のある児童生徒」への指導や支援のあり方を議論する文科省の有識者会議は、「義務教育段階では特異な才能があることで生じる困難の理解と解消が先」だとし、早修推進の立場を取っていない。そもそも「とびぬけた才能」とは何なのか、どう定義すべきか、という議論もあった。結局のところ「飛び入学」を巡る現状は、子ども一人ひとりの力をどう伸ばしていけばよいか、というわれわれの教育観を問うものでもあるようだ。

(文:長尾康子 編集部 田堂友香子、注記のない写真:nonpii / PIXTA)